2024年1月19日金曜日

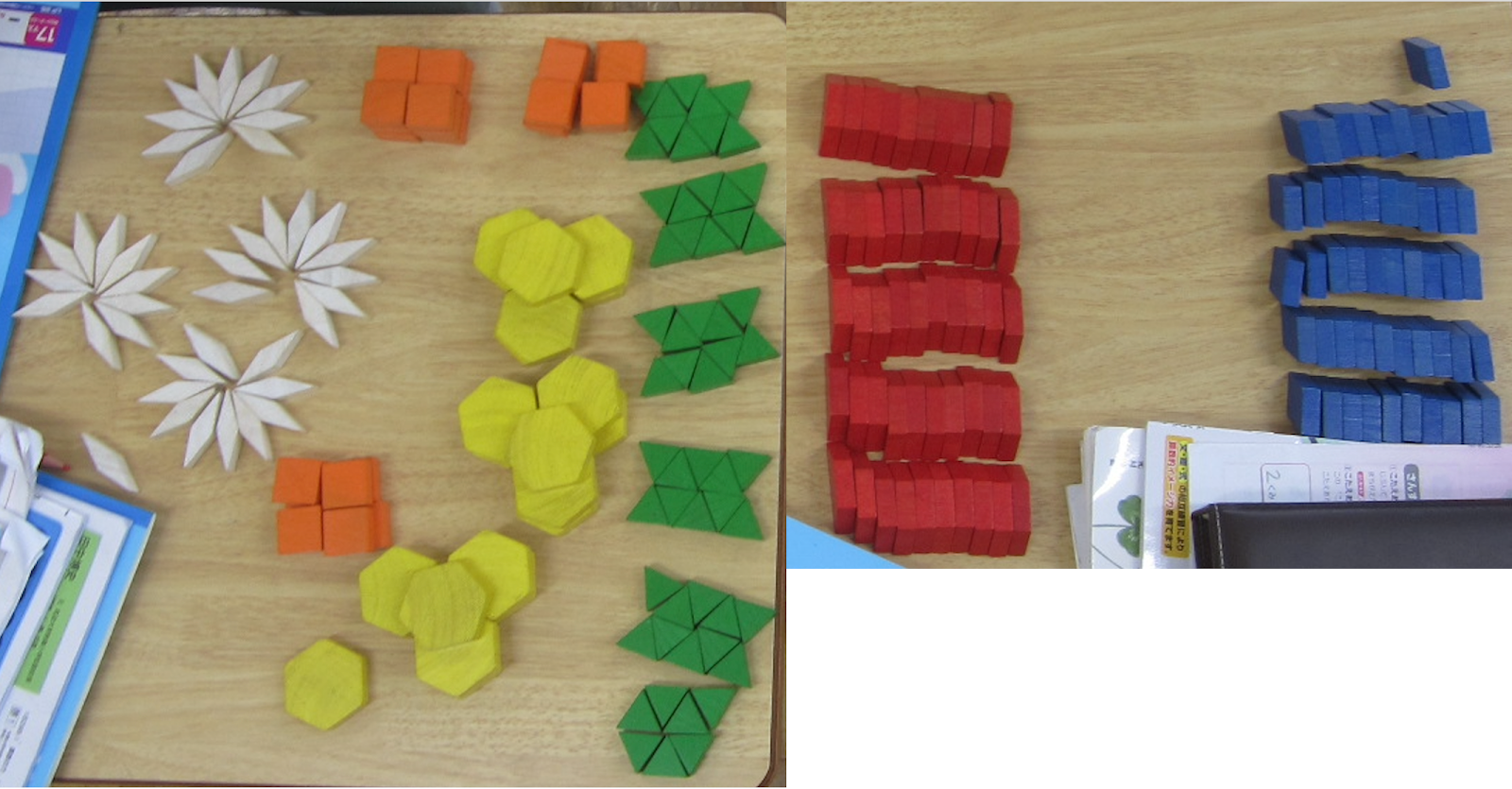

パターンブロックつかみ大会!

2024年1月18日木曜日

パターンブロックは何個かな?

20をこえる数の学習を進めています。子どもたちに,次のように投げかけます。

「10個ずつまとめると,本当に数えやすいのかな?」

多くの子どもは,「10個ずつ」は数えやすいと声を上げます。

「だって,10,20,30となるから数えやすい」

「ぴったりの数だから数えやすい」

「10個ずつだと,十の位だけ数が変わって,一の位は0で変わらないから数えやすい」

「10ずつ増えていくから,数えやすい」

「それに速く数えられるよ」

数が増えていく際の,位ごとの数の変化を分析的に捉えることができました。また,計算のしやすさだけではなく,数える速さの視点も生まれてきました。

一方,「9個ずつ」という声が聞こえてきました。この声に対して,次の声があがります。

「中途半端だから数えにくいよ」

「ぴったりの数じゃないから,面倒だよ」

「9→18→27となるから数えにくい」

「あれ,一の位は9,8,7で1ずつ減って,十の位は1,2で1ずつ増えてる」

「それなら分かりやすいかも・・・」

分かりにくいと声のあがった9個ずつですが,累加のきまりが見えてくることで「分かりやすいかも」と考える子どもも増えてきました。

また,「20個ずつ」という声も聞こえてきました。子どもからは,「実験したら分かる」と声があがります。

そこで,2人で協力してパターンブロックの数を調べます。自分が調べやすい数え方で実験を行います。10個ずつ,9個ずつ,20個ずつと子どもたちは,実験を進めます。

調べ終えたペアから,その数を板書します。最終的には,板書写真のような結果となりました。調べ終えた子どもたちに,感じたことを聞きます。

「10個は速くできた」

「10個は数えやすい」

「10,20,30と数えるから,簡単だった」

「9個は数えにくかった」

「10でぴったりじゃないから,10,20,30と言えないから数えにくい」

「20はいいと思ったけど,ちょっと数えにくかった」

「少し時間がかかった」

これらの声が聞こえてきました。最終的には,「10は便利」という声が子どもたちから聞こえてきました。実際にパターンブロックを数えることで,10個ずつ数えるよさを実感した1時間となりました。

2024年1月14日日曜日

醸造家から学ぶ

今日は定期的に京都で開催している算数の学習会がありました。学習会の後,新年ということもありサントリー京都ビール工場に見学に行きました。ガイドさんが工場内を案内してくださいます。

案内してくださったガイドさんが,おいしいビールを作る秘訣をいくつか教えてくださいました。その中で最も私の心に響いたのは,「醸造家は昨日のビールよりも,必ず美味しいビールを今日は作る意気込みで仕事をしています」という説明でした。モンドセレクションで何度も金賞を受賞しているサントリー・プレミアムモルツの醸造家の方のこの心構えは,教師の日々の授業にも当てはまるものです。昨日の授業よりも今日の授業の方が,質の高いものを提供するという心構えが大切であることを,改めて実感しました。

異業種の一流人の心構えは,本当に勉強になりますね!

2024年1月13日土曜日

2024年初めての学校訪問コンサルタント

昨日は大阪の学校を訪問しました。対面での訪問は2024年初めてになります。

19クラスの算数授業を2時間で参観しました。その後,全19クラスの算数授業についてコンサルティングを行いました。私に与えられた時間は50分です。この中で19人の先生方お一人お一人の授業進め方についての成果と課題をお伝えしました。その中で,全先生方に共有していただきたい技や教材開発の視点,多くの先生方に共通する課題についてお伝えしました。複数年度訪問している学校ですので,前年度との違い(生長点や引き続きの課題)も説明をさせていただきました。

コンサルティングは1秒も伸びることなく,予定時刻通りに終わりました。研究担当の先生からは「すべてが納得のお話しでした。もっと聞いていたかったです」とお褒めの言葉をいただきました。

経営コンサルタントの神様とも呼ばれた船井幸雄氏の著書をはじめ,多くの企業経営の本をこれまで読んできました。企業改革の手法は,異業種である学校現場でも活用できると私は考えています。

私のコンサルティングを受けた学校は確実に変化を遂げています。学校改革の本を刊行された京都府第2向陽小学校はその代表格です。

企業改革コンサルティングを学校に応用するにあたっては,「誰に対して」「どのようなことを」「どのように」伝えていくのかは,かなり私のオリジナルを取り入れています。

本来は,私が行っているコンサルティングは各自治体の教育委員会が担うべきものです。しかし,現実はどうもうまく機能していない地域も多いようですねえ・・・。

アサガオの種

生活科で朝顔を育てました。花が咲いた後に収穫した種を使って授業を行いました。

「朝顔の種は何個ありますか」

子どもたちに尋ねます。4人1チームで,種の合計数を調べさせました。

前時に10ずつ数えるよさを学習しています。私の想定では,10個ずつ種をまとめて固まりを作っていくと考えていました。しかし,子どもは私の思い描くようには行動しません。

「1,2,3・・・23,24・・・45,46」

1個ずつ数えていくのです。単に数えるだけなら,これが自然な姿なのかもしれませんね。

そこで,しばらく子どもの様子を見守ることにしました。子どもたちは,種を調べます。しかし,その合計数に自信がないのでしょう。何度も数え直す姿が見えてきました。こんなことを繰り返している中で,ペットボトルキャップに種を入れているチームを発見しました。

そこで,このチームの数え方の写真(下板書中央)を提示します。

「このチームの気持ちは分かりますか?」

この行動の背景の気持ちを読解させました。

「昨日の10でまとめると分かりやすいから,10ずつまとめている」(S子)

「白のキャップに10個入ってる」

「10が4個で40個」

「オレンジが6個だから,46個」

「なるほどねえ」

S子は「昨日の」という言葉を使って,前時の学習とつなげる説明を始めました。このように自然に既習の内容とつなげる声が生まれてくるのが素敵ですね。1年生でも,自然に既習に戻ることができるのです。

この後は,10個の固まりを作る調べ方で再度,種の数を調べました。

この中で,100を超える種があることが分かりました。そこで,「10が10個集まると100」になることや,前時の位取りの部屋の学習で子どもの中から生まれた,「十の位の部屋の左には百の位の部屋がありそうだ」の予想通りに百の位の部屋があることを学んでいきました。

2024年1月11日木曜日

丸は何個あるかな?

目を開けた子どもたちは,「わー」「何個か分からん」「数えにくい」と声をあげます。ところが,その後に続いたのは,「並べるといいよ」「10個ずつだと分かりやすい」という分かりやすくするための手立ての声でした。

そこで,どのように丸を並べるのか,代表の子どもに実演してもらいました。その子は,1列目に丸を10個横に並べました。続いて,2個の丸を下の段に貼りました。そこで,この動きをここで止めて,子どもたちに問い返します。

「1列目をここで止めた気持ちは分かりますか?」

子どもたちが説明します。

「数えやすいからだよ」

「10ずつにしたいからだよ」

「10が1列,10が2列,10が3列としていきたいんだよ」

「10と10で20になるでしょ。20と10で30になるでしょ。そうすると数えやすいからだよ」

1年生なりの言葉で,10ずつ数えるよさを説明してきました。

そこで,本当に10ずつで列を変えると数えやすいのか,続きの丸シールを動かしていきます。

全部の丸の移動が終わると,子どもたちは一斉に総数を語り始めます。

「34だ」

「30と4で34」

「10が3個で30と8で38」

位取りを意識した説明が,自然に生まれてきました。さらに,次の声も聞こえてきました。

「こんな大きい数,初めて勉強するね」

「今までは20までだったよ」

教科書会社の編集が聞いたら喜びそうな声が聞こえてきました。既習と目の前の学習範囲を意識した,すばらしい声です。

その後,「十の位」「一の位」の位取りがあることを教えます。すると,またまた次の声が聞こえてきました。

「十の位の左には,百の位があって,そのまた左には千の位が部屋があるんじゃないかな」

位取りのその先を予想する声の出現にびっくりしました。

この後も,いろいろな発見があった「大きな数」の第1時間目となりました。

2024年1月2日火曜日

明けましておめでとうございます!

2024年がスタートしました。皆様,明けましておめでとうございます。

今年は,1月1日から大きな地震が能登地方で発生しました。被害に遭われた皆様,お見舞い申し上げます。

実は私も,昨日は帰省のために新潟にいました。飛行機で帰る予定が,地震のために新潟空港が閉鎖され,そこから出ることができませんでした。津波警報のための避難勧告が出ていたためです。

結局,新潟空港で泊まりました。まあ空港から出られないので,泊まらざるを得なかったんですけどね・・・。新潟は,新潟県中越地震や東日本大震災などの多くの地震を経験しています。そのため,空港スタッフの方の対応は迅速でした。非常食や毛布・水の配布など,夜遅くまで対応して下さいました。多くのスタッフの方も,帰宅できなかったのではないでしょうか。本当にありがとうございました。

新潟空港に到着して,すでに半日以上が経ちます。おかげで「きまり本」の原稿が完成してしまいました。今後は原稿を見直していきます。

さて,今日中に帰れるかなあ?