時計型ケーキ問題のその後です。時計型ケーキの1/4の大きさの表現の仕方を前回学習しました。その時に,「だったら,1/3や1/2もできるかも・・・」という声が聞こえてきました。

この声を今回は取り上げて,授業をスタートします。先ずは,次のように投げかけます。

「1/4以外の分け方,どんな数なら簡単にできそうですか?」

子どもからは,次の声があがってきました。

「1/2」「1/3」「1/8」「1/5」「1/12」

1/2は,ほとんどの子どもたちが「簡単にできそう」と考えました。「だって,半分だもん」とその理由を説明します。

一方,それ以外の数は「難しそう」と子どもたちは考えました。中でも,1/12は分母が10を超えます。「これはできないよ」という声が多数聞こえてきます。ところがここで,次の声が聞こえてきます。

「5分ずつ切ったら簡単だよ」

「そうか,だったらできる」

「簡単だ」

「えっ,どういうこと?」

2年生は,まだ図形感覚が十分に発達していません。「5分ずつ」の言葉から,その先がイメージできる子どもと,それが難しい子どもがいるのは2年生では自然な姿です。頭だけで考えても難しいので,実際に時計型ケーキを5分ずつ分割することにしました。

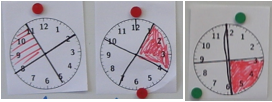

分割作業が始まってしばらくすると,「本当だ」「1/12ができた」と喜びの声が聞こえてきます。実際に実験することで,5分という時間に目を付けて分割することで,1/12が作れることが見えてきました。

5分ずつ分割がうまくいったことを体験した子どもたちは,勝手に動き出します。

「20分ずつもできるね」→1/3

「30分ずつもいけるね。これは半分だね」→1/2

子どもたちは,分割する時間を10分ずつ増やしていきました。このように変化に目を付けてその先を考えることも,算数では大切な考え方です。

この活動の中から,子どもたちは指導が難しいと言われている1/3の大きさの世界へも自然に入っていくことができました。

時計の時間に目を付けることで,それまで難しいと感じていた1/3や1/12が簡単にできることを発見していくことができました。