子どもたちの数学的な見方・考え方は,本来子どもには備わっているのでしょうか? このことを考えながら,1年生との算数授業を進めています。

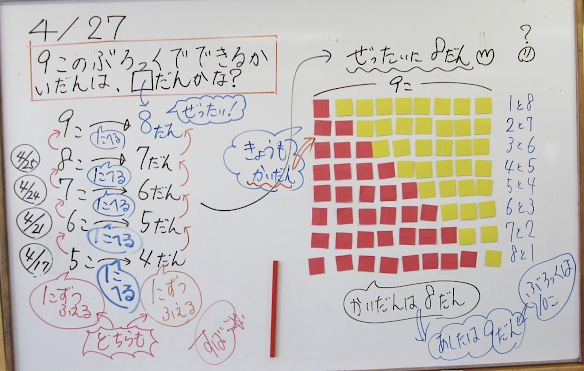

複数の情報から共通点を見いだす帰納的な見方は,一部の子どもには備わっています。しかし,その割合は高学年のそれと比較するとかなり低いと考えられます。

帰納的な見方から,対象場面を拡張していく類推的な見方も,一部の子どもには備わっています。この割合も高学年よりもかなり低い印象です。

また,種類の異なる事象を比較し,それらの事象の共通点や異なる点を見いだすことは,前記の帰納的・類推的な見方と比較すると,それが備わっている子どもの割合は,さらに低くなる実感があります。

理由を考える演繹的な見方は,前者2つの見方よりもさらに低くなります。「だって」「だから」という語り始めの言葉でその理由を説明しようとする子どもの姿の割合は,前者2つよりも多い印象です。しかし,そこで説明される内容は論理的に納得できるレベルではありません。1年生ですから,当然と言えば当然です。

これらのことから,1年生に数学的な見方・考え方は一部の子どもには備わってはいることが見えてきます。ただし,その割合はかなり低いのが実態です。

大切なことは,それらの見方・考え方を引き出すような授業を教師が行うことです。その上で,その声や姿を教師が確実にキャッチしていくことが大切です。これが第一段階です。単なる答えだけに着目して,授業を展開してはいけないのです。

次は,引き出した見方・考え方をクラス全体で共有していくことです。1年生では,これはかなり時間がかかります。ていねいに進める必要がありますね。簡単にはクラス全員に理解されません。

最後は,これらの見方・考え方を価値づけることです。子どもたちは,まだどのように考えることに価値があるのかが分かりません。だからこそ,この時期に答えを出すことがだけが算数授業の目的ではないことを,しっかりと教師が価値づけることが必要になります。

まあ,これらのことは1年生だけはなくすべての学年に当てはまることですけど…。明日から5月ですが,再度,算数授業で大切なことや授業の進め方を見直してみましょう!