2024年10月31日木曜日

1番大きなゼリーは?

たこ型のゼリー

ゼリーの面積問題も,残り少なくなりました。4本の棒でたこ型を作った子どもがいました。今回は,そのたこ型の面積を求めました。

問題に出合った子どもからは,解決方法のアイディアが生まれてきました。

「切ったらいい」

「直角が必要だね」

「2つの三角形ができるね」

「縦や横に切ったらできるね」

子どもたちは,これらをヒントに面積を求めていきました。今回は,式だけを提示し,式を読解することをメインに展開しました。子どもたちが悩んだのは,「11×8÷2」の式でした。多くの子どもが等積変形を考えていました。しかし,このやり方は倍積変形です。ここに気がつけることが素晴らしいですね。

2024年10月30日水曜日

個別最適の目的はなにか?

昨日は,個別最適をテーマに淡路島の学校と授業公開を通してその意味を考えました。

算数科でこれまでよく見られる実践は,授業後半の練習問題的な部分を個別最適と位置づけたものでした。そこで登場するのがタブレットです。

このような展開での個別最適の目的は知識・技能の定着です。果たして,このような個別最適な設定は将来の日本を担う人材を育てるという目的から鑑みて妥当なのでしょうか?

残念ながら個別最適が目的化している実践が多いのが実情ではないでしょうか? 個別最適は単なる手段です。手段が目的化していることが現在の現場の大きな問題点です。

なんのために,その場面で個別最適を取り入れるのかを明確にする必要があります。個別最適な場面を設定することで,子どもがなにか新しいことをそこに見出す,問いを見出すことが必要だと私は考えています。そこで見出されたことを,再び全員での学びの舞台に取り上げ,協同的な学びの軸に設定していけばいいのです。

単に知識・技能の定着が目的の個別最適であれば,塾となんら変わりはありません。

2024年10月29日火曜日

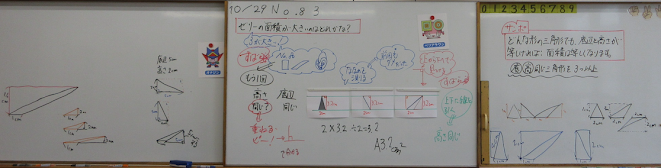

ゼリーの面積最大は?

子どもたちに「ゼリーの面積が大きいのはどれかな?」と投げかけます。3種類の図形を順次提示します。

「3番目が大きい」

「全部同じ」

「№80でやった形は,高さが同じで面積も同じだったから,これも同じ」

「もう1回見たい」

子どもたちは,しっかりと1回目の提示の図形を見ていませんでした。そのため,子どもの判断にはズレが生まれてきました。

そこで,2回目の提示を行います。子どもたちは,自分の席から定規を目に当てて,辺の長さを測定しようとしています。

子どもの自席からの測定では,底辺は同じ長さでした。しかし,高さは同じか自信のない子どももいました。そこで,紙に印刷された図形で長さを確認します。

結果は全ての底辺も高さも等しいことが分かりました。従って,面積は全て同じでした。

後半は,自分で底辺の長さと高さを設定し,3種類の三角形を自由に作図させました。同じ長さのパターンで20種類以上の三角形を作図する子どももいました。

三重県伊賀市を訪問

2024年10月27日日曜日

明日は三重県伊賀市を訪問

明日28日(月)は三重県伊賀市の公立小学校を訪問します。伊賀市の指定研究発表会です。私は,昨年から校内研究に何回か関わっています。先生方の学びの姿が高い,やる気に満ちた教師集団です。きっと明日もよい授業が展開されるのではないでしょうか。訪問が楽しみです!