3年生に次の問題を提示します。

「1個23円のチロリチョコを3個買います。代金は全部で何円ですか」

問題に出会った子どもからは,「たし算できる」「かけ算だ」「でも,かけ算は習っていない」などの声が聞こえてきます。

全員ができると自信があるのは「たし算」です。先ずは,たし算で計算します。

「23+23+23=69」

「たし算は簡単」

たし算なら確実に計算ができます。次に,まだ不安要素のあるかけ算に取り組みます。「23×3」の立式だけなら全員ができます。しかし,この計算方法は未習です。すると子どもから,「だったら分けらたらいい」「さくらんぼでやればいい」と声が聞こえてきます。たし算・引き算でさくらんぼを使っ経験を,かけ算にも当てはめて考えたのです。

そこで「23をどうやって分けるのですか?」と尋ねます。

「12と11に分けたらいい」

「それはきりの悪い数。10とか20のきりのいい数にした方がいいよ」

「20と3ならきりがいい数だよ」

23を20と3に分けることで,きりのよい数に分けられることが見えてきました。しかし,まだ問題が残っています。

「20×3をするけど,この計算は習っていないよ」

「だから,20の0を隠して2×3にして・・・」

「違うよ。20を10でわって,2にするんだよ」

「2×3なら計算ができる。答えは6」

「さっき10でわったから,10倍して元に戻せばいいから60になる」

「これって,どっかでやったね」

「10月4日の重さの学習でやっているよ」

20×3のかけ算九九は未習です。しかし,重さの単位変換の問題で,重さの数値が1000倍と1000分の1の関係のなっている学習を行いました。そこでの見方・考え方と,20×3の問題が似ていると考えたのです。既習を活かしたよき見方・考え方が生まれてきました。

かけ算の筆算につながるこの単元では,導入場面で20×3や30×3等の何十×□になる問題だけを取り扱う事例が多くあります。その後の学習する23×3等の計算がスムーズに進むための配慮です。しかし,子どもたちの既習の中では20×3の計算の仕方につながる見方を引き出す学習は何回か経験しているのです。その見方を引き出すことができれば,20×3や30×3を取り出して指導を行わなくても授業はできるのです。

授業のその後です。

「次は,残った3と3をかけて9」

「さっきの60と9を合わせて69になる」

このように考えれば,最初はできないと考えていた23×3の計算もかけ算でもできることが見えてきました。たし算でもかけ算でも計算はできそうです。

すると今度は,次の声が聞こえてきます。

「たし算もできるけど,たす数が増えてきたら,たし算は大変になりそう」

「でも,かけ算もめんどくさそう」

たし算・かけ算の計算方法が一般化できるのだろうかという声です。この時点では,たし算にもかけ算にも不安を抱えた子どもも多く見られました。

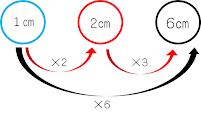

そこで,②21×4,③11×7と順に両者の求め方を体験していきます。②21×4は,両者やりやすいという声もあがりましたが,③11×7では,たし算に悲鳴が上がりました。

「わかんなくなってきた・・・」

「7回もたすの大変」

「時間もかかる」

一方,かけ算方式には次の声が聞こえてきました。

「すごい簡単」

「すぐにできる」

「たし算はすごく式が長かったけど,かけ算は式が短いからやりやすい」

かける数が大きくなると,たし算方式は大変になることを実感した子どもたちでした。かけ算サクランボを使えば,どんなかけ算もできそうな予感がして授業が終わりました・・・。