2025年5月30日金曜日

1が2つあるから・・・

正三角形なら?

2025年5月28日水曜日

最短ルートは?

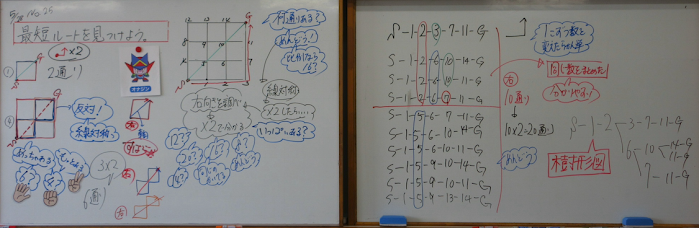

「最短ルートを見つけよう」

このように投げかけ,正方形の対角線の位置にある2つの頂点を結ぶ最短ルートを探しました。正方形が1つの場合は,2通りあります。

次に正方形の数を4個に増やします。図を見た子どもから,次の声があがります。

「めっちゃある」

「4通り?」

「6通り?」

「もっとある?」

予想にズレが生まれます。そこで,実験します。「6通り」の声が多数を占めました。そこで,最短ルートを確認します。最初に描かれたのは,右に2ます進み,上に2ます進むルートでした。すると,これを見た子どもから声があがります。

「反対がある」

「線対称」

「対称の軸だ」

1つのルートを見た子どもから,線対称と関連付けることで,反対側に同様のルートができるという発見が生まれてきました。この方法を使えば,対称の軸の片方側だけルートを見つけたらよいことになります。この図形では3通りなので,総数は3×2で6通りとなります。

次に,縦・横3ますの9ますの最短ルートを探します。一気に難易度が増します。子どもたちの予想値もバラバラになりました。実験の途中で「面倒」「同じの書いてるかも」と声が聞こえてきます。

そこで,図の中の交点に数字を位置づけます。これでルートの確認がしやすくなります。その後,数字を使ってルートを書き出します。

最終的に,10通りのルートが確認できました。これは線対称の半分のルートなので,実際はこの2倍の20通りあることになります。

同じルートを書き出さないために交点を数値化しましたが,それでも「面倒」という声が聞こえてきました。板書のルートは,同じ数字が固まるように意識して書かれています。この同じ数字の部分を1つに省略することで,樹形図が完成します。

樹形図につながる見方を引き出す最短ルート探しの学習でした。

2025年5月24日土曜日

小松市の3年生ときまり発見授業をしました!

昨日は,石川県小松市内の小学校で3年生にきまり発見につながる授業公開を行いました。虫食い算を解いていく中から,虫食い算の見えている数字とできる虫食い算の種類数の関係を見出していく授業でした。

3の数字で3種類の計算が完成する場面で,きまりを発見し盛り上がりました。元気でかわいい子どもたちでした。

また,訪問した学校では京都の向日市立第二向陽小の研修システムである複数学年の先生方で構成されたメンター制を取り入れられていました。メンターチームでの授業後の協議はとても質が高く深いものでした。他校の参考となる優れたシステムです。是非,先生方の学校でも取り入れられてはいかがですか?

2025年5月23日金曜日

「子どものストーリーでつくる算数の授業」セミナー開催!

来週末は大阪で授業テラス主催の対面&オンラインセミナーが開催されます。テーマは,

「子どものストーリーでつくる算数の授業」

です。詳細は以下の通りです。

日時:5月31日(土)13時30分〜

会場:大阪市エル・おおさか

内容:

13:15 受付

13:30 オープニング

13:45 模擬授業

- 参加者の希望者による算数模擬授業

- 協議(感想・意見)

- 尾﨑先生による講評

15:35 尾﨑先生による講義(”子どものストーリー”でつくる算数の授業)

16:45 閉会、解散

17:15 懇親会(希望者のみ:先着10名限定)

今回は難関単元の模擬授業も開催されます。こちらも楽しみな企画ですね。

お申し込みは,以下のアドレスからお願いします。

石川県小松市を訪問

今日は,石川県小松市にある小学校を訪問します。昨年度からおじゃましている学校です。

石川県は全国学力調査でも毎年高い結果を出している県です。その秘密は石川県を訪問してみると分かります。小松市の小学校も同様です。いろいろな意味でレベルが違います!

今日は先生方の授業参観の他に,私も公開授業を行います。石川の子どもたちとどんな授業が展開できるのか楽しみです!

2025年5月22日木曜日

答えが一番小さい式

「計算をしないで,答えが一番小さくなる式を見つけよう」

このように投げかけます。A・c/b÷dの記号の中に2〜5の数字を1回ずつ代入します。答えが最小になる式を計算をせずに式だけを書いてもらいました。

子どもから生まれたのは,2・3/4÷5と2・3/5÷4の式です。整数部分は同じ大きさです。また,分子部分も同じ大きさです。計算する部分は分母部分の4×5と5×4です。ここまで考えると,答えは等しくなりそうです。

そんなとき,次の声があがります。

「№23で似ている勉強しました。1・2/3÷3の計算で,整数の1を÷4をしないで2/3の分数だけ計算したら正しくなかった。仮分数に直さないと正しくできなかった。だから,この問題も仮分数に直して考えないといけない」

帯分数の計算問題に取り組んだときの考え方を活用する声です。そこで,帯分数を仮分数に置き換えてみます。

すると,11/4÷5と13/5÷4と置き換わります。分母部分の計算は変わりませんが,分子の大きさが異なることが見えてきました。分子が13と11です。明らかに分子13の方が大きな答えになります。半数近い子どもは,2番目に答えが小さくなる式を書いていました。

既習の考え方と関連付けながら論理を組み立てることで,よりよい考え方を作り上げることができました。