算数の時間,「差が小さい方が勝ちゲーム」を行いました。以前に行った「1000に近い方が勝ちゲーム」の第2バージョンです。前回はたしざんの導入としての扱いでしたが,今回はひきざんの導入としての扱いです。

さて,今回のゲームは,隣の友だちとの差が小さい方が勝ちという点が前回のゲームとのルールの違いです。

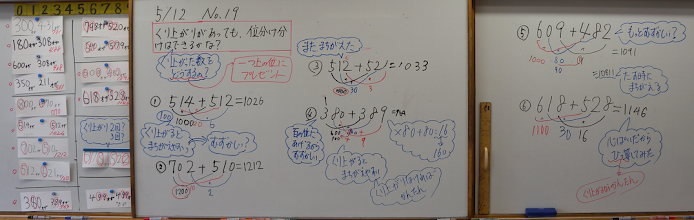

ジャンケンが終わり,ペアの得オザカードをホワイトボードに貼り出していきます。その後,次のように投げかけます。

「この中で一番簡単に計算できそうなカードはどれかな」

子どもが真っ先に指摘したのは「509オザ・508オザ」です。そこで,このカードを選んだ気持ちを尋ねます。

「だって,繰り下がりがないから簡単だよ」

「1違いだら,計算が簡単ですよ」

「繰り下がりがないカードは,まだあるよ」

子どもたちは,繰り下がりの回数に視点を当てて,カードの仲間分けを始めました。その後,「繰り下がりがない」「一の位だけ繰り下がる」「十の位だけ繰り下がる」カードに仲間分けを進めていきます。

この中で子どもたちの考えが分裂したのが「581オザ・284オザ」「410オザ・318オザ」です。多くの子どもたちは当初は「一の位だけ繰り下がる」と考えていました。ところがしばらくすると,次の声があがります。

「あれ?」

「十の位も繰り下がる」

「前の『だまされる事件』に似ている」

「だまされる事件」というのは,「578+522」が見た目は一の位の繰り上がり1回なのに,実際には十の位も繰り上がり,結果として繰り上がりが2回あるタイプの計算のことです。一の位の計算結果が,十の位に影響を与えるパターンです。この計算を「スリップ計算」と子どもたちは命名しました。

今回のカードも,仕組みがそれと似ていることに子どもたちは気付いたのです。一の位の計算結果が,十の位の計算に影響するというパターンです。この計算には「スリップ繰り下がり」と名前が付きました。

たし算での学びをひき算にも進んで活かそうとする子どもたちの視点,すばらしいですね!