3年生の子どもたちに,次のように投げかけます。

「こぶた→たぬき→きつね→ねこ のしりとり歌の□番目の動物はなんでしょう」

□が8番目の動物を尋ねます。子どもたちは,指を折ったりノートに図を描いたりしながらその動物を探します。やがて「ねこだ」と声があがります。それと同時に,「だって」と8番目がねこになる理由を話そうと,子どもたちに手が次々とあがります。

「図を描けばいいよ。こぶた→たぬき→きつね→ねこ→こぶた→たぬき→きつね→ねこ だからねこだよ」

「こぶた1→たぬき2→きつね3→ねこ4→こぶた5→たぬき6→きつね7→ねこ8 だから8番目がねこでしょ」

図を描くことで,8番目がねこになることが明確にわかります。一方,「式でもできる」「図は大変」という声もあがります。

「式で考えると,4×2=8」

「かけざんじゃなくて,わり算だよ。8÷4=2」

わり算の式になる意味を,子どもたちに考えさせます。

「こぶた→たぬき→きつね→ねこで4匹でしょ。これが1セットだから8÷4」

「8番の中に,4匹で1セットが何セットあるかだから8÷4」

わり算の式の意味の読解を進めます。子どもたちは授業前半の図を使いながら説明していきます。この授業の目的の一つは,式の読解場面で図に立ち返って説明することでした。具体的場面である授業前半の図を使うことで,子どもたちは式の意味を理解していきました。

読解が終わったところで,「なぜ,わり算の答えが2になるとねこなの?」と尋ねます。ここでも子どもたちは,図を使って説明します。

「最後がねこだから」

「4匹1セットの最期がねこ」

「2周まわって最期はいつもねこ」

ここでも,図と式を何度も往復しながら説明することができました。

最期に,この問題が等分除タイプか包含除タイプなのかを子どもに尋ねます。

「これはまとめ配り(包含除)だよ」

「だって,4匹で1つだから。これがいくつあるかだからだよ」

「トランプ配り(等分除)だと,違う問題になるよ」

しりとり歌の問題場面が包含除になることも,子どもたちは指摘することができました。

等分除・包含除の発展問題として取り組んだ1時間です。

2019年4月28日日曜日

2019年4月25日木曜日

3年生「わり算」包含除の導入を福引き補助券で

3年生「わり算」学習のその後です。子どもたちに次のように投げかけます。

「お母さんが福引き補助券を□枚もらってきました。補助券は4枚で1回福引きができます。何」

敢えて「何」で文章を止めました。子どもたちに,この続きを考えさせます。子どもたちは,「何回福引きはできますか」と続きを考えました。

これで問題文は完成しました。そこで,「まず,何をしますか」と尋ねます。子どもたちは,袋に入っている福引き補助券を「1枚出す」「4枚出す」と考えました。「4枚」という声に対しては,「なんで4枚なの?」という疑問の声があがります。子どもたちはこれまでに,等分除場面のわり算を学習しています。そのときは,1枚ずつ福引きを配りました。そのイメージが強いのです。そこで,「4枚出すと考えた人の気持ちは分かるかな」と投げかけます。

「1枚の補助券ではくじができないから」

「4枚で1回くじができるから,4枚一気に出す」

「補助券1枚で1回くじができるなら1枚でいいけど,4枚ないとくじができないから4枚出す」

4枚の気持ちを読解する中で,子どもたちは4枚一気に封筒から出すよさを実感していきます。4枚ずつ一気に封筒から補助券を取り出すことと,福引き1回できることがうまく見えてきました。

そこで,袋から補助券を4枚取り出します。これで1回くじができます。次に,「このあとはどうしたらいいかな」と子どもたちに投げかけます。

「まだ補助券が残っているなら,4枚また出す」

封筒に手を入れると,まだ補助券は残っています。4枚あります。この4枚を並べます。これで2回福引きができます。子どもたちは,次も同様に補助券を一気に4枚取り出すことを考えます。

3回目も4枚の補助券を取り出すことができました。これで補助券はなくなりました。福引きは,全部で3回できることがわかりました。

3回目も4枚の補助券を取り出すことができました。これで補助券はなくなりました。福引きは,全部で3回できることがわかりました。

今回の券の配り方は,等分除のそれとは異なります。等分除の配り方に子どもたちは「トランプ配り」と名前を付けました。今回の配り方には,子どもたちは「まとめ配り」と名前を付けました。配り方の違いが,ネーミングでも明確になりました。

今回も子どもたちからは,かけ算の式を呟く声が聞こえてきました。①4×□=12と②□×4=12の2つの式です。②の式は,前回の等分除と同じ式パターンです。等分除のかけ算の立式イメージが強い子どももいました。

「4枚で1つの固まりでしょ。それが,1回,2回,3回あるんだから4×3=12」

「②の式だと話が変わる。補助券3枚で1回くじができて,それが4セットあることになる」

子どもたちは,配り方の違いだけではなく,かけ算で答えを求める際の考え方も異なることに気づくことができました。

福引きという共通の素材を扱うことで,等分除場面と包含除場面の分け方の違いを明確にしていくことができました。

「お母さんが福引き補助券を□枚もらってきました。補助券は4枚で1回福引きができます。何」

敢えて「何」で文章を止めました。子どもたちに,この続きを考えさせます。子どもたちは,「何回福引きはできますか」と続きを考えました。

これで問題文は完成しました。そこで,「まず,何をしますか」と尋ねます。子どもたちは,袋に入っている福引き補助券を「1枚出す」「4枚出す」と考えました。「4枚」という声に対しては,「なんで4枚なの?」という疑問の声があがります。子どもたちはこれまでに,等分除場面のわり算を学習しています。そのときは,1枚ずつ福引きを配りました。そのイメージが強いのです。そこで,「4枚出すと考えた人の気持ちは分かるかな」と投げかけます。

「1枚の補助券ではくじができないから」

「4枚で1回くじができるから,4枚一気に出す」

「補助券1枚で1回くじができるなら1枚でいいけど,4枚ないとくじができないから4枚出す」

4枚の気持ちを読解する中で,子どもたちは4枚一気に封筒から出すよさを実感していきます。4枚ずつ一気に封筒から補助券を取り出すことと,福引き1回できることがうまく見えてきました。

そこで,袋から補助券を4枚取り出します。これで1回くじができます。次に,「このあとはどうしたらいいかな」と子どもたちに投げかけます。

「まだ補助券が残っているなら,4枚また出す」

封筒に手を入れると,まだ補助券は残っています。4枚あります。この4枚を並べます。これで2回福引きができます。子どもたちは,次も同様に補助券を一気に4枚取り出すことを考えます。

3回目も4枚の補助券を取り出すことができました。これで補助券はなくなりました。福引きは,全部で3回できることがわかりました。

3回目も4枚の補助券を取り出すことができました。これで補助券はなくなりました。福引きは,全部で3回できることがわかりました。今回の券の配り方は,等分除のそれとは異なります。等分除の配り方に子どもたちは「トランプ配り」と名前を付けました。今回の配り方には,子どもたちは「まとめ配り」と名前を付けました。配り方の違いが,ネーミングでも明確になりました。

今回も子どもたちからは,かけ算の式を呟く声が聞こえてきました。①4×□=12と②□×4=12の2つの式です。②の式は,前回の等分除と同じ式パターンです。等分除のかけ算の立式イメージが強い子どももいました。

「4枚で1つの固まりでしょ。それが,1回,2回,3回あるんだから4×3=12」

「②の式だと話が変わる。補助券3枚で1回くじができて,それが4セットあることになる」

子どもたちは,配り方の違いだけではなく,かけ算で答えを求める際の考え方も異なることに気づくことができました。

福引きという共通の素材を扱うことで,等分除場面と包含除場面の分け方の違いを明確にしていくことができました。

2019年4月23日火曜日

3年「わり算」の導入

3年生のわり算の導入場面です。子どもたちに次のように投げかけます。

「お母さんが福引き券をもらってきました。4人の子どもたちに『仲良く分けなさい』と言いました」

子どもたちに,「仲良く分けるってどういうこと」と尋ねます。

「もし,くじが6枚だとします。花子さんに5枚配ると,一郎君に1枚,次郎君と雪子さんは0枚になります。これでは仲良くない」

「4人が2枚,2枚,2枚,2枚とかのように同じ数ずつ配らないと仲良くなれない」

子どもたちは具体的な数値を設定しながら,仲良く分けることの意味を分かりやすく説明することができました。

子どもたちは,続いて「全部の枚数を教えてほしい」と声をあげてきました。しかし,ここでは全部の数は教えないことを伝えます。その上で,「花子さんにまず何枚配るかな」と投げかけます。

多くの子どもたちは「1枚」と声をあげます。そこで,なぜ1枚だけを花子さんに配るのかを尋ねます。

「もし,花子さんに4枚配って,それで他の子に配れないと仲良くないから」

「1枚ずつをまず配るでしょ。もし,まだ福引きがあれば,また1枚ずつ配ればいい」

1枚ずつ配る意味を子どもたちは理解していきました。そこで,実際に福引き券を袋から出していきます。

先ずは1人に1枚ずつ配ります。まだ,福引きは残っています。そこで2回目を配ります。まだ残っています。3回目を配ります。これで福引きはなくなりました。子どもからは,次の声があがります。

「3回できる」

「4×3だ」

「3×4だよ」

福引きの回数が見えた時点で,子どもたちはこの場面を式化しようと考えました。子どもからは2つの式が生まれてきました。どちらの式化が問題場面に合うのかが,次の子どもたちの問いとなりました。

「1人3回でしょ。それが4人だから3×4だよ」

「4×3だと話が変わるよ」

「4×3だと,1人4回になる。それだと子どもは3人になる」

「子どもは4人。1人3回の福引きだから3×4」

福引きの回数をかけ算の式で求める考え方を共有することができました。この後,わり算の式の意味を教えます。

福引きの総数が分からないからこそ,福引きは1枚ずつ配らざるをえないのです。これが等分除の配り方です。最初から総数が見えてしまうと,一気に3枚配ろうとする考えも生まれてきます。この配り方は包含除的な配り方になります。等分除でのわりざんとの出会い場面では,1枚ずつ配る見方・考え方が大切です。この見方・考え方が子どもから生まれてきた1時間目となりました。

「お母さんが福引き券をもらってきました。4人の子どもたちに『仲良く分けなさい』と言いました」

子どもたちに,「仲良く分けるってどういうこと」と尋ねます。

「もし,くじが6枚だとします。花子さんに5枚配ると,一郎君に1枚,次郎君と雪子さんは0枚になります。これでは仲良くない」

「4人が2枚,2枚,2枚,2枚とかのように同じ数ずつ配らないと仲良くなれない」

子どもたちは具体的な数値を設定しながら,仲良く分けることの意味を分かりやすく説明することができました。

子どもたちは,続いて「全部の枚数を教えてほしい」と声をあげてきました。しかし,ここでは全部の数は教えないことを伝えます。その上で,「花子さんにまず何枚配るかな」と投げかけます。

多くの子どもたちは「1枚」と声をあげます。そこで,なぜ1枚だけを花子さんに配るのかを尋ねます。

「もし,花子さんに4枚配って,それで他の子に配れないと仲良くないから」

「1枚ずつをまず配るでしょ。もし,まだ福引きがあれば,また1枚ずつ配ればいい」

1枚ずつ配る意味を子どもたちは理解していきました。そこで,実際に福引き券を袋から出していきます。

先ずは1人に1枚ずつ配ります。まだ,福引きは残っています。そこで2回目を配ります。まだ残っています。3回目を配ります。これで福引きはなくなりました。子どもからは,次の声があがります。

「3回できる」

「4×3だ」

「3×4だよ」

福引きの回数が見えた時点で,子どもたちはこの場面を式化しようと考えました。子どもからは2つの式が生まれてきました。どちらの式化が問題場面に合うのかが,次の子どもたちの問いとなりました。

「1人3回でしょ。それが4人だから3×4だよ」

「4×3だと話が変わるよ」

「4×3だと,1人4回になる。それだと子どもは3人になる」

「子どもは4人。1人3回の福引きだから3×4」

福引きの回数をかけ算の式で求める考え方を共有することができました。この後,わり算の式の意味を教えます。

福引きの総数が分からないからこそ,福引きは1枚ずつ配らざるをえないのです。これが等分除の配り方です。最初から総数が見えてしまうと,一気に3枚配ろうとする考えも生まれてきます。この配り方は包含除的な配り方になります。等分除でのわりざんとの出会い場面では,1枚ずつ配る見方・考え方が大切です。この見方・考え方が子どもから生まれてきた1時間目となりました。

2019年4月22日月曜日

この図は同じ?(3年「かけ算」)

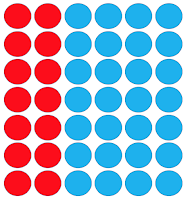

3年生の子どもたちに,次のように投げかけます。

「丸の数は全部でいくつなるかな」

右の図を提示します。図を見た子どもからは,次の声があがります。

「式で出せる」

「式は2つあるよ」

「3つだよ」

「えっ4つだよ」

丸の総数を求めるだけなら7×6となります。しかし,子どもたちは「赤と青と色別に式を作った方がいい」と考えました。

「赤は7×2でしょ。青は7×4でしょ。合わせて14+28」

色別に式表記するよさに気づいた子どもたちの発想を褒めます。続いて,「もう1枚シートがあるよ」と言って,右の図を提示します。これを見た子どもからは,相反する声があがります。

色別に式表記するよさに気づいた子どもたちの発想を褒めます。続いて,「もう1枚シートがあるよ」と言って,右の図を提示します。これを見た子どもからは,相反する声があがります。「さっきと同じだよ」

「回しただけだよ」

「えっ,そうかな」

「赤が上にいっただけだよ」

「だって丸は全部で42個だよ」

2枚目のシートの丸の総数は42個です。赤も2列です。多くの子どもたちはこのシートを1枚目と同じと捉えました。一方,1枚目とはなにかが違うと考えている子どももいます。シートの見方にズレが生まれました。すると,子どもたちは先ほどよりもより一層じっくりと2枚のシートを見比べます。

「赤が上に行っただけで同じだよ」

「1枚目を回したら,2枚目と同じになるよ」

「違うよ。多いが少ないで,少ないが多いになっているよ」

おもしろい表現が生まれてきました。そこで,子どもから生まれた「多いが少ないで,少ないが多い」の意味を全員で読解していきます。

「1枚目を回転するよ。そうすると,縦の丸の数は2枚目は7個で1枚目は6個。だから,多い数から少ない数になった」

「そうか。横は2枚目は6個で1枚目は7個。だから,今度は少ないから多いになった」

「だったら,やっぱり1枚目と2枚目は違うね」

「赤は2枚目は6×2,1枚目は7×2で違うよ」

「青も2枚目は6×5,1枚目は7×4」

当初,同じシートだと思っていた子どもたち。しかし,色別に式にするとまったく異なる式になることが見えてきました。総数が同じで見た目もよく似たシート,式表現にするとまったく別物であることがズレをきっかけに明らかになった1時間でした。

2019年4月17日水曜日

佐渡夏休み算数&学級経営講座開催

夏休み期間の8月22日(木)に新潟県佐渡市立金井小学校を会場に算数&学級経営の講座を開催します。昨年の12月末の講座に次ぐ開催になります。

内容は以下を予定しています。新年度がスタートしたばかりですが,夏休みの予定をあけておきましょう!

日時

8月22日(木)14時〜16時30分

内容

第1講座 算数講座 「見方・考え方」に着目した授業とは

「深い学び」に必要な10の条件

第2講座 学級経営講座 学級経営と授業のバランス感覚

温かいクラスと冷たいクラスは教師で決まる

会場

佐渡市立金井小学校

担当 田中良樹

住所 新潟県佐渡市千種丙178-1

TEL 0259-63-4115・6517

FAX 0259-63-4117

内容は以下を予定しています。新年度がスタートしたばかりですが,夏休みの予定をあけておきましょう!

日時

8月22日(木)14時〜16時30分

内容

第1講座 算数講座 「見方・考え方」に着目した授業とは

「深い学び」に必要な10の条件

第2講座 学級経営講座 学級経営と授業のバランス感覚

温かいクラスと冷たいクラスは教師で決まる

会場

佐渡市立金井小学校

担当 田中良樹

住所 新潟県佐渡市千種丙178-1

TEL 0259-63-4115・6517

FAX 0259-63-4117

2019年4月15日月曜日

教科書活用セミナー京都大会もうすぐです!

今年度初めてのマスラボが終わりました。今回は1年間のスタートにおいて大切にしなければいけないことを提案しました。先生方と,ディープな学びができました。

さて,今週末は再び京都で教科書活用セミナーを開催します。こちらの会は,テーマが「対話のある算数授業のつくり方」です。「もしかして,マスラボと教科書活用セミナーは同じ内容?」と心配?!されている先生もいらっしゃるようですが,全く別の内容を提案します。すべて内容を一新して提案しますので,躊躇?!されていた先生方も安心してご参加下さい。

詳細は以下をご覧下さい。

算数教科書活用セミナー・第6回(京都大会)

【テーマ】教科書を使って「対話のある算数授業」をつくる

◆なぜ算数授業の中で「対話」をつくるのでしょうか。クラスの友だちとの対話を通して、「考えの深まり」や「学びの定着」を生み出していくことができるからです。◆教師がコツさえ知れば、教科書教材で十分に、対話のある算数授業を生み出すことができます。◆2本の模擬授業と、尾﨑正彦代表の講座を通して、「対話のある算数授業のつくり方」を明らかにしていきます。

【プログラム】

◆11:30 受付開始

◆12:00~12:45

講座『対話のある算数授業のつくり方』尾﨑正彦 (45分)

◆13:00~14:30

教科書を活用した模擬授業(30分×2本)

① 樋口万太郎の「わり算」の授業(3年生)

② 森谷明夫の「いくつといくつ」の授業(1年生)

※小グループで学びのシェア。

※尾﨑正彦のコメント。

◆14:45~15:30

『5月単元攻略法』~全6学年の教材研究会~

教科書を使った教材研究の方法とコツを、小グループで学びあいましょう!(希望学年にご参加)

◆15:30~16:00

算数授業づくりQ&A

【会場】 『京都教育文化センター』(302会議室)

【参加費】2000円

申込みは以下のアドレスからお願いします。

https://kokucheese.com/event/index/558653/

さて,今週末は再び京都で教科書活用セミナーを開催します。こちらの会は,テーマが「対話のある算数授業のつくり方」です。「もしかして,マスラボと教科書活用セミナーは同じ内容?」と心配?!されている先生もいらっしゃるようですが,全く別の内容を提案します。すべて内容を一新して提案しますので,躊躇?!されていた先生方も安心してご参加下さい。

詳細は以下をご覧下さい。

算数教科書活用セミナー・第6回(京都大会)

【テーマ】教科書を使って「対話のある算数授業」をつくる

◆なぜ算数授業の中で「対話」をつくるのでしょうか。クラスの友だちとの対話を通して、「考えの深まり」や「学びの定着」を生み出していくことができるからです。◆教師がコツさえ知れば、教科書教材で十分に、対話のある算数授業を生み出すことができます。◆2本の模擬授業と、尾﨑正彦代表の講座を通して、「対話のある算数授業のつくり方」を明らかにしていきます。

【プログラム】

◆11:30 受付開始

◆12:00~12:45

講座『対話のある算数授業のつくり方』尾﨑正彦 (45分)

◆13:00~14:30

教科書を活用した模擬授業(30分×2本)

① 樋口万太郎の「わり算」の授業(3年生)

② 森谷明夫の「いくつといくつ」の授業(1年生)

※小グループで学びのシェア。

※尾﨑正彦のコメント。

◆14:45~15:30

『5月単元攻略法』~全6学年の教材研究会~

教科書を使った教材研究の方法とコツを、小グループで学びあいましょう!(希望学年にご参加)

◆15:30~16:00

算数授業づくりQ&A

【会場】 『京都教育文化センター』(302会議室)

【参加費】2000円

申込みは以下のアドレスからお願いします。

https://kokucheese.com/event/index/558653/

2019年4月10日水曜日

3年「かけ算」のその後

前回お知らした3年「かけ算」導入の次時の授業です。

「答えが□になる式を探したね。□が6のときは2×3と3×2が反対でした。1×6と6×1も反対でした。反対になるのが2ペアあったね」

前時までの学習内容を確認します。そして,次のように投げかけます。

「反対になるペアはいつでも2ペアあるということだね」

子どもたちは,ほぼ全員が「2ペア」「絶対だ」と考えました。ところがしばらくすると,「えっ,違う」「3つのものもある」「1つもある」と声があがってきます。この声を聞いて,最初に判断した自分の考えが揺れ始めます。

そこで,反対になる組み合わせはいつでも2ペアなのかを実験します。「あった」という声がしばらくすると聞こえてきます。そこで,2ペア以外の数を尋ねます。

子どもから生まれたのは,「81」でした。この式は「9×9」です。子どもからは,「1つの式だけだ」「反対はないね」と声があがります。ところが,「他にもあるよ」という声も聞こえてきます。それを聞いた他の子どもからは,「もうないよ」と声があげます。

「81×1は81になるよ」

「かけ算にはないよ」

「かけ算にはないけど,(かけ算九九の範囲を)もっと大きくしていけばあるよ」

「それなら,さっきと同じように反対にすれば1×81ができる」

「これだと反対ペアは1つだけの式になるね」

かけ算九九の範囲を超えれば,「81」には反対ペアが1つあることが見えてきました。かけ算九九の範囲を子ども自らが超えて発想を広げる見方が生まれたことが素晴らしい瞬間でした。

このあと,反対のペアが3つある「12」(1×12と12×1,3×4と4×3,2×6と6×2),反対のペアが4つある「24」(1×24と24×1,4×6と6×4,3×8と8×3,2×12と12×2)を見つけていきました。

授業の最期には,「□の数が違うと,反対のペアの数も違うんだね」と授業全体をまとめた声もあがってきました。

かけられる数とかける数を入れ替えても答えが同じになる式を探すことが,この授業の目的です。□の数を問うことで,子どもたちは楽しくその式を見つけることができました。

「答えが□になる式を探したね。□が6のときは2×3と3×2が反対でした。1×6と6×1も反対でした。反対になるのが2ペアあったね」

前時までの学習内容を確認します。そして,次のように投げかけます。

「反対になるペアはいつでも2ペアあるということだね」

子どもたちは,ほぼ全員が「2ペア」「絶対だ」と考えました。ところがしばらくすると,「えっ,違う」「3つのものもある」「1つもある」と声があがってきます。この声を聞いて,最初に判断した自分の考えが揺れ始めます。

そこで,反対になる組み合わせはいつでも2ペアなのかを実験します。「あった」という声がしばらくすると聞こえてきます。そこで,2ペア以外の数を尋ねます。

子どもから生まれたのは,「81」でした。この式は「9×9」です。子どもからは,「1つの式だけだ」「反対はないね」と声があがります。ところが,「他にもあるよ」という声も聞こえてきます。それを聞いた他の子どもからは,「もうないよ」と声があげます。

「81×1は81になるよ」

「かけ算にはないよ」

「かけ算にはないけど,(かけ算九九の範囲を)もっと大きくしていけばあるよ」

「それなら,さっきと同じように反対にすれば1×81ができる」

「これだと反対ペアは1つだけの式になるね」

かけ算九九の範囲を超えれば,「81」には反対ペアが1つあることが見えてきました。かけ算九九の範囲を子ども自らが超えて発想を広げる見方が生まれたことが素晴らしい瞬間でした。

このあと,反対のペアが3つある「12」(1×12と12×1,3×4と4×3,2×6と6×2),反対のペアが4つある「24」(1×24と24×1,4×6と6×4,3×8と8×3,2×12と12×2)を見つけていきました。

授業の最期には,「□の数が違うと,反対のペアの数も違うんだね」と授業全体をまとめた声もあがってきました。

かけられる数とかける数を入れ替えても答えが同じになる式を探すことが,この授業の目的です。□の数を問うことで,子どもたちは楽しくその式を見つけることができました。

登録:

投稿 (Atom)